くらしを学ぶ

組合員活動(くみかつ)の歴史をたどる...「家庭会」創立100年

大正末期に創立された「組合員活動=くみかつ」の元祖「家庭会」。昔の人はどんな思いで活動をしてきたのか、そして今は?

2025.07.01

1924年に誕生した「家庭会」。今の「くみかつ」の始まりです。当時は、野菜や果物を保存するためのビン詰め講習会や和・洋裁講習会、社会の動きや経済問題を学ぶなど、いろいろなことに取り組みました。主婦自ら「学びあい、教え合い」をして互いのくらしをより良くしていったことは、女性の参政権すらなかった時代に、画期的なことでした。

「家庭会創立100年」を機に、組合員活動について考える

今年(2025年)2月、組合員活動に関わる人や職員が住吉事務所に集まり、またサテライト会場にもオンラインでつなぎ、「組合員活動をたどる学習会」を開催。この日はまず、家庭会の歴史について職員から話を聞きました。

「家庭会のことは知っていましたが、その活動が今につながっているんだな」との感想が聞かれました。

続いて、さまざまな組合員活動に長年関わってこられた組合員さんから、今取り組んでいることやその思いについて話してもらいました。現在、防災関連の「くみかつ」に主に取り組まれていて、トイレ(T)キッチン(K)バス(B)の環境を48時間以内に整える「TKB48」が災害関連死を防ぐ、というお話をしていただきました。自ら学んで伝えるなど精力的に今も活動されています。

組合員活動のひろがり

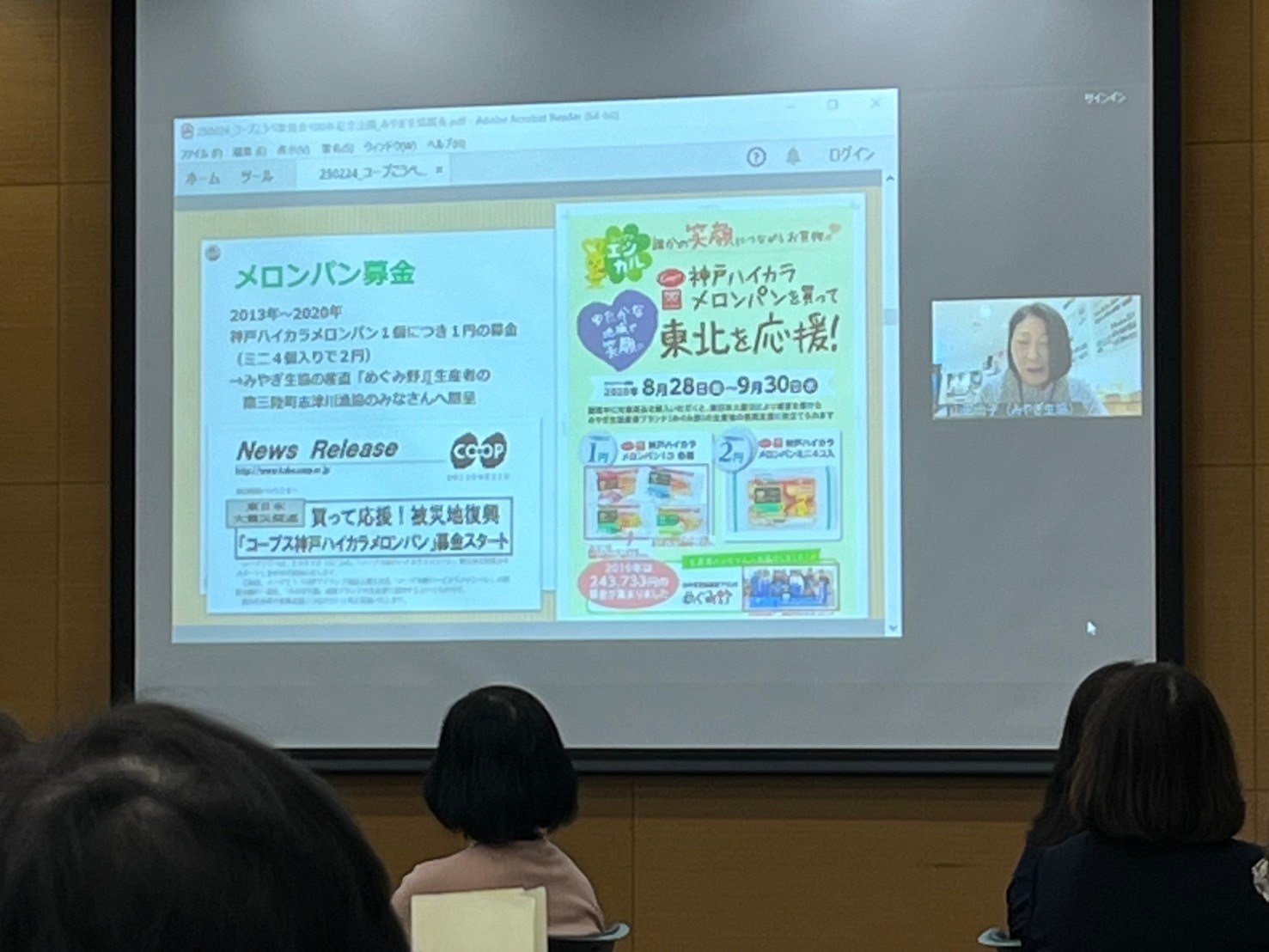

続いて、みやぎ生活協同組合とオンラインでつなぎ、東日本大震災当時のコープこうべの組合員との関わりについてお話しいただきました。

2011年3月の震災当時は、コープこうべの組合員が現地に行ったり、お菓子を送ったりなど様々な形で宮城の皆さんを応援する組合員活動をしました。みやぎ生協の職員さんから当時を振り返り、感謝をいただきました。1995年の阪神・淡路大震災のときにコープこうべが全国の生協から応援してもらったことを組合員の皆さんは、忘れてはいませんでした。

戦前の「家庭会」のレシピによるお昼ご飯

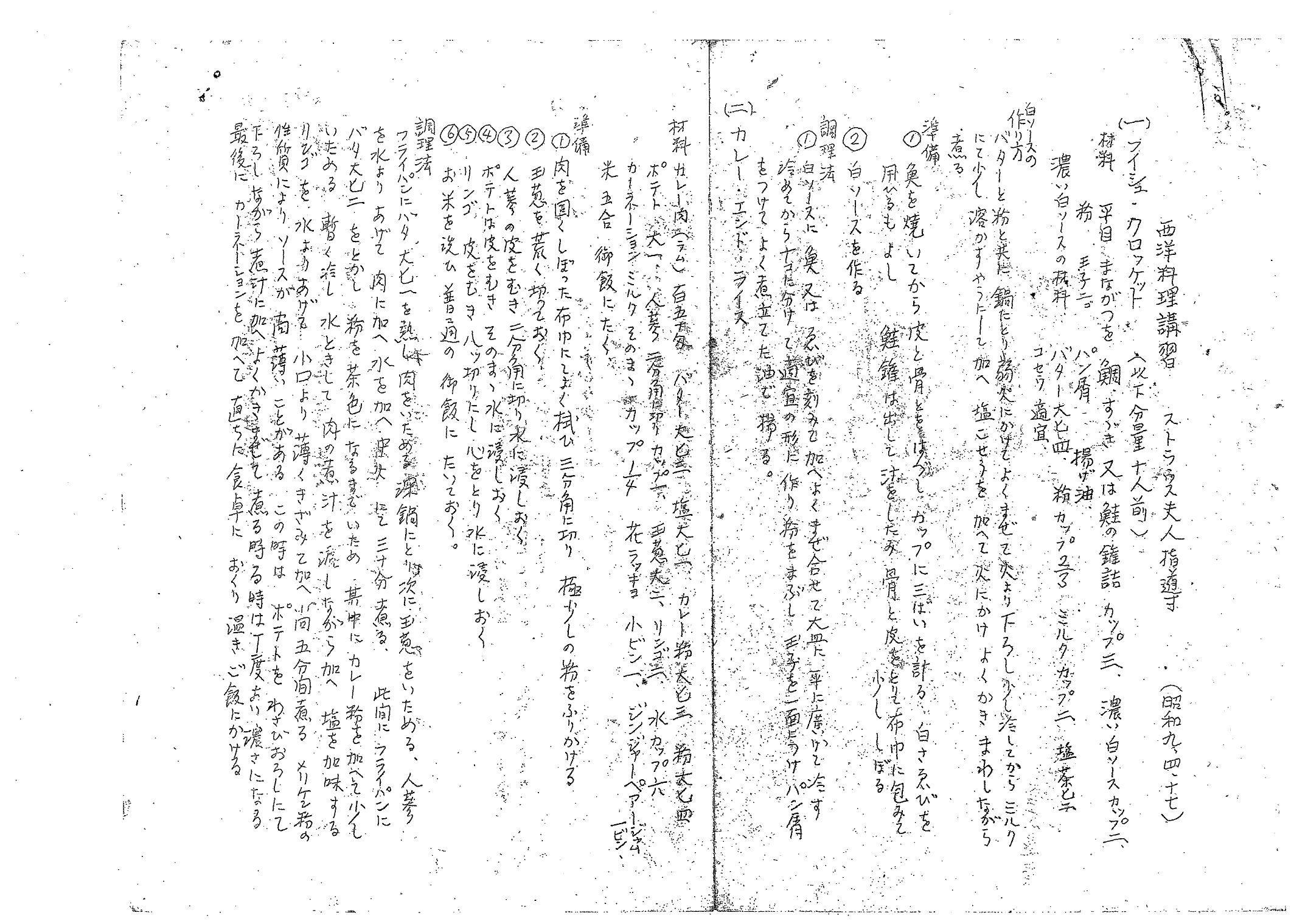

次は昼食タイム。この会に先立って資料を探していると、料理講習会などで使われた戦前の手書きのレシピを発見! コープこうべの「家庭料理研究会」によって復刻されました。カレーにはラム(仔羊)肉が使われ、片栗粉とカレー粉で作ったルーで仕上げています。

当時のレシピ

参加者は「おいしいおいしい」と舌つづみ。

昼食後はグループに分かれて、これからどんな「くみかつ」を広げていきたいかを考え、発表しました。